The main statements on structural and technological theory are considered. The influence of concrete components on structure formation and properties is obtained by their quantitative values. The presented structural and technological characteristics are common for concrete and concrete mixture. It is possible to optimize the composition of concrete, based on the dependencies of the type "composition-structure-properties". This approach creates the basis for computer modeling on the concrete structure and prop-erties. By the use of various supplementary cementitious materials it is possible to optimize the composition by mathematical mod-els "structure-properties" and by establishing three argumentative characteristics. These include: the volume concentration of ce-ment paste in concrete, the affective water-cement ratio at the end of the formation period of the structure and the hydration degree of cement.

cement paste, mortar and concrete mixture, structural and technological characteristics, period of structure formation, structure, properties

Развитие метода математического моделирования требует одновременного совершенствования критериев оценки материалов бетона как многокомпонентных, так и с отходами промышленности, которые позволили бы получить более точные количественные зависимости «состав – структура – технология – свойства». Это возможно только при формализации структуры бетона и установлении с помощью экспериментальных исследований количественных соотношений между характеристиками структуры бетонов и их свойствами.

Формализация структуры бетона предусматривает количественную оценку влияния на формирование его структуры и свойств каждого из компонентов: заполнителя, цемента, добавок.

Особенность формирования структуры бетона заключатся в том, что схватывание и твердение цементного теста происходят не в блоке, а в пустотах заполнителя или в тонких прослойках между заполнителями. Это вносит особенности в протекающие процессы. Компоновка зерен цемента, расстояние между ними, характер контактов, седиментационные явления, изменение объема цементного теста еще до схватывания цемента в известной мере определяется размером и структурой пустот заполнителей, а также характеристикой его поверхности [1, 2].

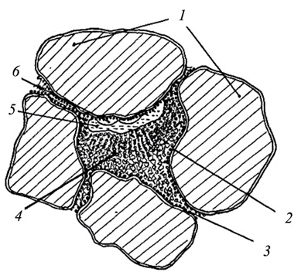

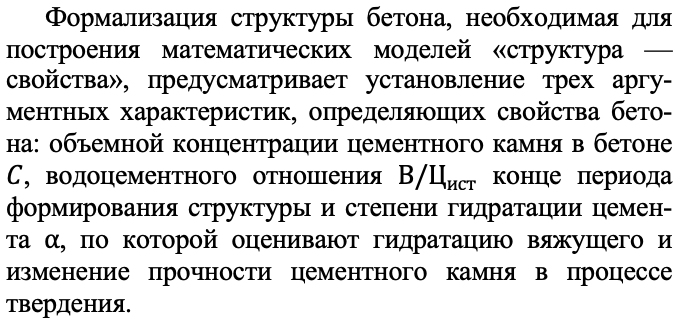

Заполнитель в бетонной смеси разделяет цементное тесто на микрообъемы – «структурные ячейки», часть воды затворения в которых адсорбционно связывается поверхностью заполнителя. Вокруг каждого зерна заполнителя образуется так называемый слой обмазки из цементного теста. На рис. 1 представлен бетон слитного строения, в котором цементное тесто заполняет пространство между зернами заполнителя.

После приготовления и укладки (уплотнения) бетонной смеси в цементном тесте, заключенном между зернами заполнителя, происходит седиментационное уплотнение под действием сил тяжести. Осевшее цементное тесто имеет неравномерное строение по высоте: внизу — более крупные частицы цемента, вверху - более мелкие. Под заполнителем образуются полости, заполненные отслоившейся в результате седиментации воды. В этих полостях находятся также пузырьки вовлеченного в смесь воздуха [3].

Рисунок 1. Структурная ячейка бетонной смеси:

1 - зерна заполнителя; 2 – слой воды смачивания; 3 – слой обмазки мз цементного теста; 4 – осевшее цементное тесто; 5 – отслоившаяся в результате седиментации вода; 6 – пузырьки вовлеченного воздуха

В «структурных ячейках» создаются специфические условия, которые влияют на кинетику структурообразования цементного камня в бетоне, выражающиеся в том, что первоначальное твердение бетона происходит при водоцементном отношении, всегда меньшем, чем водоцементное отношение затворения.

Введенный в цементное тесто заполнитель, при постоянном расходе воды затворения существенно влияет на свойства бетонной смеси, например, уменьшает ее подвижность и сокращает период формирования структуры, т.е. переход из вязкого-пластичного состояния в затвердевшее, причем тем в большей степени, чем выше содержание заполнителя и его удельная поверхность. Это аналогично уменьшению В/Ц. Кроме того, введение в цементное тесто заполнителя при постоянном В/Ц приводит к возрастанию предельного напряжения сдвига системы, которое возрастает по мере увеличения объемной концентрации заполнителя и как следствие – уменьшения прослоек цементного теста между его зернами.

В системе «цемент – вода» кинетика гидратации цемента и тепловыделения при одинаковых условиях твердения определяются значением В/Ц затворения и периодом формирования структуры, то есть время от начала затворения до момента резкого изменения структурообразования в этом случае зависит только от В/Ц. Однако в бетонах эта закономерность не наблюдается. Бетоны с одинаковыми периодами формирования структуры могут иметь различные значения В/Ц затворения, но все они имеют одинаковое условное В/Ц, цементного теста, так как период формирования структуры у них одинаковый. Условно можно считать, что в этом случае поведение бетонной смеси определяется свойствами цементного камня, как бы имеющего несколько меньшее В/Ц, чем В/Ц затворения.

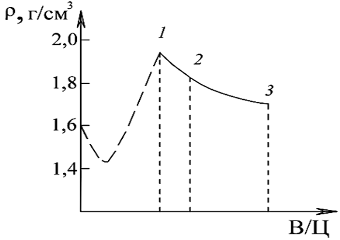

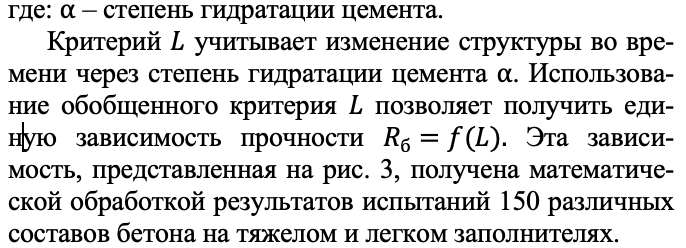

Зависимость свойств цементного теста от В/Ц представлено на рис. 2. Анализ результатов показывает, что с увеличением В/Ц средняя плотность сначала уменьшается до минимальной величины, что связано с возникновением сольватных оболочек вокруг зерен цемента и, как следствие, образования флокул, внутри которых находится защемленный воздух. С увеличением В/Ц средняя плотность цементного теста увеличивается до максимальной величины, при этом впервые образуется удобообрабатываемое цементное тесто.

Рисунок 2. Зависимость средней плотности

цементного теста от В/Ц [4]

Консистенция цементной смеси до этого момента по внешнему виду напоминает влажную землю. Водоцементное отношение, при котором впервые образуется цементное тесто подвижной консистенции считается минимальным В/Цmin. Дальнейшее повышение В/Ц приводит к снижению средней плотности цементного теста и при В/Цmax происходит расслоение теста. Количественная величина этих В/Ц зависит от нормальной густоты цемента [4]. Если принять нормальную густоту (НГ) за коэффициент нормальной густоты (Кнг), например, для цемента с НГ = 25%, Кнг = 0,25. Тогда для цементного теста подвижной консистенции:

В/Ц = (0,876 – 1,65)∙Кнг.

Исходя из этой формулы, для цемента с НГ = 25% водоцементное отношение составит 0,219 – 0,4125.

Становится очевидным, что твердение цемента с В/Ц = 0,219 – 0,4125 может быть только при этих В/Ц, где бы он не находился в цементном тесте, в растворной или бетонной смеси.

Таким образом, было установлено, что равноподвижные смеси имеют одинаковый период формирования структуры, независимо от В/Ц затворения.

При схватывании формируется определенная первоначальная структура, которая является интегральным итогом предшествующих процессов. В последующем эта структура видоизменяется, уплотняется за счет гидратации цемента, но ее характер оказывает определенное влияние на конечные свойства бетона, т.е. в данном случае проявляется наследственный характер.

Вблизи зерен заполнителя нарушается система упаковки цемента, возникает сложное взаимодействие между цементным тестом и поверхностью заполнителя. В этой контактной зоне условия формирования структуры цементного камня отличаются от условий, наблюдающихся в центре элементарного объема, т.е. в слоях цементного теста, отстоящего от поверхности заполнителя на большее расстояние [5, 6].

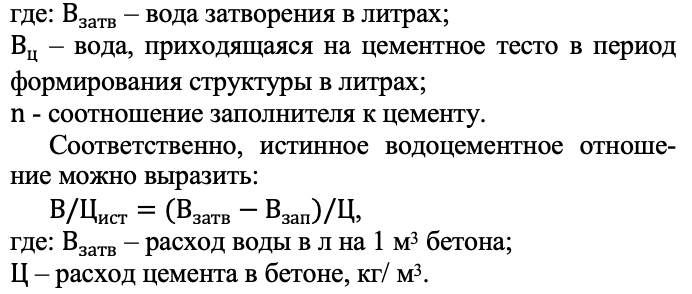

Определить количество воды, необходимое для компенсации влияния заполнителя, можно введением понятия об условно-истинном водоцементном отношении (В/Цист) [7]. Под истинным водоцементным отношением подразумевается такое В/Ц, которое обеспечивает такую же подвижность и сроки схватывания цементного теста, что и подвижность и сроки схватывания бетонной смеси при В/Ц затворения.

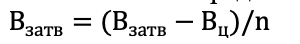

Добавочное же количество воды, необходимое для получения равноподвижной бетонной смеси при использовании определенного вида заполнителя, условно можно назвать его водопотребностью Взап. Тогда водопотребность заполнителя можно представить:

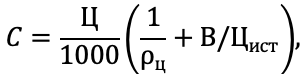

Водопотребность заполнителя в бетонной смеси легко устанавливается из сравнительных испытаний цементного теста и бетона с одинаковой подвижностью и сроками схватывания или сравнения результатов испытания бетонной смеси разных составов. Однако, В/Цист не определяет однозначно свойства бетонной смеси. Существенное значение имеет содержание в бетоне цементного теста или его концентрация . Как показывают исследования, при оценке поведения бетонной смеси наибольшая сходимость результатов достигается при применении понятия об условной объемной концентрации с учетом В/Цист:

Для полной характеристики строения бетона необходимо оценивать не только его макроструктуру, но и микроструктуру. Микроструктуру можно оценивать по характеру пористости цементного камня и заполнителя, а также пористости, получаемой за счет воздухововлечения при введении химических добавок.

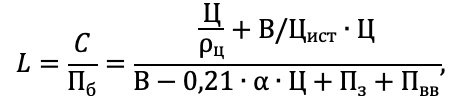

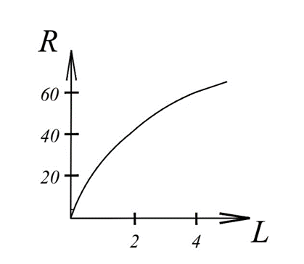

В качестве общей количественной характеристики строения бетона можно воспользоваться условным критерием , который представляет собой отношение объемной концентрации цементного камня в бетоне при заданном значении

к суммарной пористости бетона

, которая складывается из пористости цементного камня, пористости заполнителя

и пористости, образованной вовлеченным воздухом

:

Зависимость «свойство – структура» может быть представлена либо в виде критериальной функции, либо в форме многофакторной математической модели. Критериями прочности и стойкости бетона удобно пользоваться, когда на основе предшествующего опыта достаточно строго определен выбор материалов (вяжущего, заполнителей) и свойства всецело зависят от структуры. В этом случае критерии стойкости, например, позволяют прогнозировать морозостойкость бетона.

Многофакторные уравнения, получаемые математико-статистическим путем, могут включать, наряду со структурными характеристиками, также и характеристики свойств исходных компонентов (вяжущего, заполнителей, наполнителей); они используются для определения состава специальных бетонов, свойства которых зависят от структуры в не меньшей степени, чем от качества вяжущего и заполнителей [7, 8]. Такой подход дает новые возможности для оценки таких длительно определяемых свойств, например, как морозостойкость бетона не только в образцах, но и в конструкциях. В этом случае, для прогнозирования морозостойкости, производственный бетон сличается с эталонным образцом по следующим показателям: идентичность по виду и структуре (объемная концентрация цементного камня, его водоцементное отношение, степень гидратации); идентичность технологических условий приготовления и уплотнения бетонных смесей, условий и времени твердения; идентичность однородности строения и свойств бетона. При одинаковых материалах и технологических условиях показатели стойкости производственного бетона и эталонных образцов могут совпасть только при наличии тождественности их структур.

Разработанные способы оценки водопотребности заполнителей в бетонной смеси и структурообразования цементного камня, раствора и бетона дали возможность разработать метод оценки качества любых наполнителей и заполнителей из отходов промышленности и их влияние на свойства бетонных смесей и бетонов. Для количественной оценки влияния отходов промышленности на свойства бетонных смесей и бетонов были введены понятия о коэффициентах, учитывающих их влияние на удобоукладываемость, морозостойкость, трещиностойкость, которые выражаются соответственно отношением изучаемого свойства соответствующим значениям свойств эталонных бетонных смесей и бетонов [9, 10, 11].

Так как выявленные структурно-технологические характеристики являются общими для бетона и бетонной смеси, обеспечивающей получение бетона заданной структуры, то появилась возможность оптимизировать состав бетона исходя из зависимостей типа «состав-структура-свойства». Это создает основу компьютерного моделирования структуры и свойств бетонов с техногенными отходами [12]. Например, принципом оптимизации является совместное рассмотрение многофакторных моделей, полученных на основе структурно-технологических характеристик с учетом влияния каждого компонента.

Структурные характеристики находят, решая совместно уравнения прочности и жесткости, жесткости и морозостойкости, жесткости и трещиностойкости и т.д. с помощью разработанных компьютерных программ.

В случае применения одних и тех же материалов для бетона (например, на заводах сборного железобетона) можно пользоваться графическими методами решения. Для этого строятся необходимые геометрические образы (изолинии) поверхности отклика.

Использование структурно-технологических характеристик эффективно для многокомпонентных самоуплотняющихся бетонов, в том числе с отходами промышленности, для которых недостаточно эффективны зависимости и методы, применяемые для классических бетонов, так как они лишены оперативности, а значительное изменение свойств отходов промышленности, широкое использование наполнителей и микронаполнителей требуют постоянной корректировки.

1. Alimov L. A. Struktura, prochnost' i deformativ-nye svoystva gidrotehnicheskih betonov. / L. A. Alimov i dr. // Sb. VNIIG Vedeneeva. Leningrad, 1975.

2. Bazhenov Yu.M., Voronin V.V., Alimov L.A., Solov'-ev V.N., Larsen O.A. Effektivnye maloschebenochnye betony // Internet-zhurnal «Naukovedenie». - 2017. - № 6. - T.9. - S. 50.

3. Ahverdov I. N. Osnovy fiziki betona. M.: Stroy-izdat, 1981. 464 s.

4. Alimov L.A., Voronin V.V., Korovyakov V.F., Larsen O.A., Gal'ceva N.A. Ocenka treschinostoykosti betonov // BST: Byulleten' stroitel'noy tehniki. - 2018. - № 9. - S. 55-56.

5. Bazhenov Yu.M., Gorchakov G.I., Alimov L.A., Voro-nin V.V. Poluchenie betona zadannyh svoystv. M.: Stroyiz-dat, 1978. 53 s.

6. Alimov L.A, Voronin V.V. Tehnologiya stroitel'-nyh izdeliy i konstrukciy. Betonovedenie. M.: Akademiya, 2010. 425 s.

7. Bazhenov Yu.M., Alimov L.A., Voronin V.V. Struk-tura i svoystva betonov s nanomodifikatorami na osnove tehnogennyh othodov. M.: MGSU, 2013. 204 s.

8. Alimov L., Voronin V., Larsen O., Korovyakov V. Effect of the structural characteristics on frost resistance of concrete // Journal of Advances in Intelligent Systems and Computing. - 2018. - Vol. 692. P. 601-607.

9. Alimov L.A., Stenechkina K.S., Voronin V.V., Lar-sen O.A. Vliyanie temperaturno-vlazhnostnyh usloviy na formirovanie struktury betonov s nanomodifikatorami // Nauchno-prakticheskiy zhurnal «Nauchnoe obozrenie». -2015 - № 10 - S. 122-125.

10. Buldyzhov A.A., Alimov L.A. Samouplotnyayuschiesya betony s nanomodifikatorami na osnove tehnogennyh ot-hodov // Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. - 2014. - № 8. - S. 86-88.

11. Buldyzhov A.A., Romanov I.V., Alimov L.A., Voro-nin V.V. Upravlenie strukturoobrazovaniem samouplot-nyayuschihsya betonnyh smesey // Tehnologii betonov. - 2014. - № 1(90). - S. 33-35.

12. Buldyzhov A.A., Romanov I.V., Voronin V.V., Ali-mov L.A. Issledovanie formirovaniya struktury i svoystv mnogokomponentnyh betonov // Nauchnoe obozrenie. - 2013. - № 9. - S. 177-181.