сотрудник

Москва, г. Москва и Московская область, Россия

Ярославль, Ярославская область, Россия

Россия

Статья посвящена определению влияния добавки предварительно гидратированной цементной суспензии (ПГД) на тепловыделение при гидратации цемента. Предварительная гидратация цемента происходила в течение 2, 4, 6 часов при В/Ц равном 0,7 и при принудительном перемешивании. Результаты измерения тепловыделения были получены с помощью простого калориметра, а испытание проводилось в течение 28 часов. Введение добавки ПГД2-10%, ПГД4-10% и ПГД6-10% приводит к смещению пика тепловыделения на 1,5, 2,4, 2,5 часа раньше контрольного. Сделаны выводы о том, что эта добавки приводит к интенсификации тепловыделения и, следовательно, оказывает влияние на гидратацию цемента, а также свойства цементной пасты и камня. Полученные выводы об ускорении гидратации, схватывания и твердения це-ментной пасты соотносятся с ранее проведёнными испытаниями прочности и сроков схватывания.

добавки в бетоны, тепловыделение, гидратация, кинетика твердения, сроки схватывания, калориметр

Введение. Минеральные и химические добавки в бетонные смеси, так или иначе, оказывают влияние на гидратацию цемента. Для установления влияния различных видов добавок на физико-механические свойства получаемых материалов традиционно используются стандартные методы испытания, требующие большое количество времени (от 3 до 28 суток и более), а также специализированное оборудование (гидравлический пресс, виброплощадка и др). В настоящее время для исследования свойств бетонов одним из вариантов ускорения исследования прибегают к таким методам, как например, измерение тепловыделения образцов. На основе результатов этого метода идентифицируют протекающие процессы и прогнозируют изменение кинетики твердения [3–6]. Известно, что увеличение показателя тепловыделения соотносится с повышением степени гидратации цемента, которое определяет такие характеристики бетонов как пористость и, следовательно, прочность [7]. Так же известно, что для перехода от коагуляционной структуры цементной пасты к кристаллической необходимо образование достаточного количества и размеров кристаллов-новообразований, в результате которого уменьшится пространство между ними и в результате их сращивания установится прочная связь [8,9]. В тоже время на процесс кристаллизации новообразований оказывает влияние выделяющаяся теплота, скоростью её отвода и др. [2]. Эти явления являются обоснованием для использования метода измерения тепловыделения для оценивания и прогнозирования влияния различных видов добавок на свойства бетонов.

Целью данного исследования было определение влияния добавки предварительно гидратированной цементной суспензии (ПГД) на тепловыделение при гидратации цемента.

Материалы и методы. Для исследования физико-химических закономерностей твердения вяжущих композиций использовался цемент марки 500 Д0 (CEM I 42,5 H) АО «Подольск-Цемент» следующего минералогического состава (%): C3S – 60,00; C2S – 12,00; C3A – 3,00; C4AF – 21,00. Химический состав клинкера представлен в таблице 1.

Получение предварительно гидратированной цементной добавки осуществлялось путём смешения цементной навески с водой. Цемент для предварительной гидратации в количестве 10% от массы цемента для получения образца смешивали с необходимым количеством воды. Водоцементное отношение принято равным 0,7. Предварительная гидратация происходила в течение 2, 4-х и 6-ти часов и принудительном перемешивании смеси. Готовую добавку смешивали с необходимым количеством воды для приготовления цементного теста. Полученным таким образом раствором затворяли цемент.

Таблица 1 — Химический состав клинкера АО «Подольск-Цемент»

|

Содержание оксидов (%) |

ППП |

CaO |

SiO2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

MgO |

SO3 |

R2O |

|

Клинкер |

0,92 |

62,75 |

20,10 |

4,56 |

8,72 |

1,99 |

0,57 |

1,58 |

Исследовались следующие составы цементных паст: контрольный состав – исходный цемент без добавок; цементные пасты с маркировкой ПГД2-10%, ПГД4-10%, ПГД6-10% – смеси, приготовленные с примене-нием, предварительно гидратированными добавками (ПГД) в течение 2, 4 и 6 часов соответственно, количество сухих веществ в которых равно 10% от массы цемента образца.

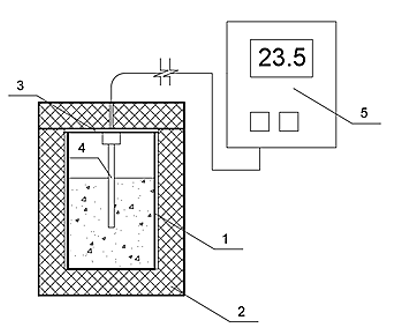

Тепловыделение определялось на собранной установке, представленной на рис. 1. Установка представляет собой изоляционный корпус из теплоизоляционного материала (пенопласт плотностью 10 кг/м3 толщиной 22 мм) в который помещается измерительная ёмкость – цилиндр из картона толщиной 1 мм, внутренняя сторона которого покрыта слоем фольги. Диаметр ёмкости составлял 74 мм, а высота 118 мм. Цилиндр закрывается пластиковой крышкой, в которую вставлен стержень с термопарой, как показано на рис. 1. Значение температуры выводится на дисплей регулятора-измерителя ТРМ-202. Полученные данные фиксируются с помощью фотоаппарата.

Рисунок 1 – Установка для измерения тепловыделения цемента

1 – измерительная ёмкость; 2 – теплоизоляционный корпус; 3 – крышка; 4 – термопара; 5 – регулятор-измеритель

Методика проведения эксперимента заключается в следующем. Исходные компоненты и оборудование перед началом эксперимента выдерживаются в одинаковых условиях до выравнивания их температур.

Из исходных компонентов приготавливаются составы цементного теста с водоцементным отношением 0,4 с использованием добавок ПГД2-10%, ПГД4-10%, ПГД6-10%, а также контрольный состав без добавки. Концентрация гидратированного цемента в воде для приготовления теста равняется 210 г/л. Момент времени затворения цемента фиксируется.

В измерительную ёмкость помещается образец приготовленного состава цементного теста объёмом 220 см3. Емкость закрывается крышкой с термопарой. В течение двух часов с периодичностью 2 минуты фиксируются показания c прибора ТРМ-202 с помощью фотоаппарата. По прошествии 2 часов периодичность регистрации показания увеличивается до 5 минут. Эксперимент завершается через 24 часа. После завершения эксперимента данные обрабатываются и составляются графики относительного и дифференциального показателя тепловыделения образцов.

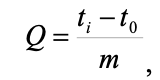

Обрабатывание результатов эксперимента заключаются в следующем. По формуле 1 рассчитывается относительный показатель тепловыделения образца в каждый момент времени с пересчетом на массу активных веществ (гидратированного и не гидратированного цемента):

(1)

(1)

где: ti – температура в момент времени , °C;

t0 – температура в начальный момент времени, °C;

m – масса активного вещества для получения теста, г. Для контрольного состава равен 320 г, для составов с добавкой 352 г.

По полученным по формуле 1 значениям строится график зависимости относительного показателя тепловыделения, Q от времени .

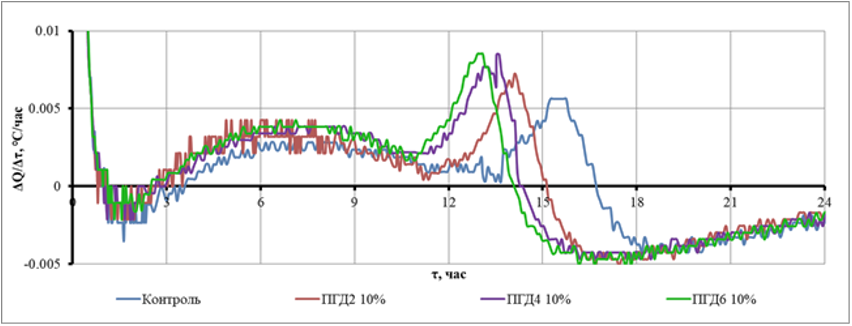

Дополнительно к этому графику построен дифференциальный график зависимости отношения приращений температуры к интервалу снятия отсчетов (Δt/Δ), от времени

. Эти графики были сглажены с помощью скользящей средней функции с интервалом 8.

Результаты и обсуждение.

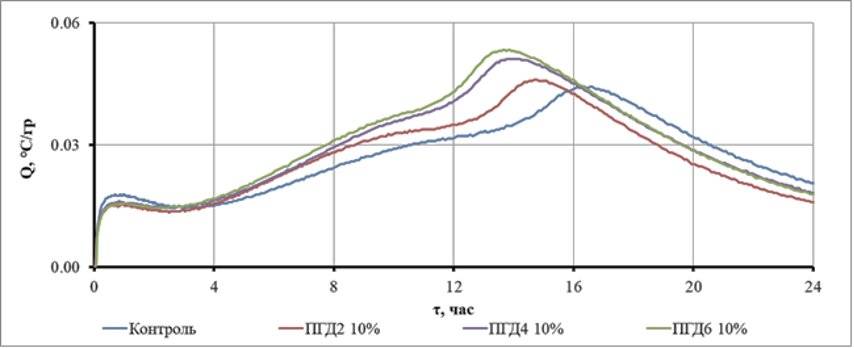

Результаты определения влияния добавки предварительно гидратированной цементной суспензии (ПГД) на тепловыделение при гидратации цемента представлены на графиках относительного и дифференциального показателя тепловыделения образцов (рис.2 и 3).

В результате проведенного эксперимента по исследованию протекания экзотермических реакций при гидратации цементного теста установлено, что использование ПГД полученной при продолжительности гидратации 2 часа и более приводит к снижению количества теплоты выделяемого в самом начале гидратации (сразу после затворения). Это объясняется тем, что введенные гидратированные частицы прошли первый период тепловыделения (гидратации), и находятся на более поздних периодах (на втором – индукционном и в начале третьего) и не так энергично реагируют, как свежезатворенный цемент, в комплексе показывая с ним более низкий показатель. Второй период характеризуется малыми тепловыделениями, которые объясняются формированием и дальнейшим ростом гидратных оболочек вокруг цементных частиц, препятствующих реакции цемента с водой. Начало третьего периода так же характеризуется не большими тепловыделениями, которые со временем будут нарастать за счет возобновления реакций гидратации ввиду разрушения гидратных оболочек от сброса энергии поверхностного натяжения при их критическом размере и ростом кристаллогидратов.

Рисунок 2 – Изменение относительного показателя тепловыделения образцов

Рисунок 2 – Изменение относительного показателя тепловыделения образцов

Рисунок 3 –Дифференциальная кривая изменения показателя тепловыделения

Рисунок 3 –Дифференциальная кривая изменения показателя тепловыделения

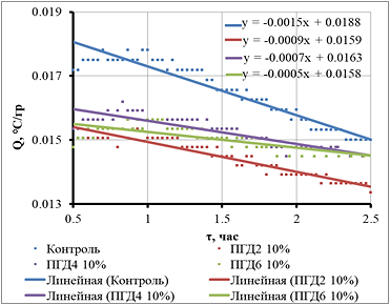

Падение температуры после первого пика для всех составов объясняется значительным замедлением протекания реакции (в этом случае количества выделяемой теплоты недостаточно, чтобы компенсировать теплообмен с окружающей средой). Таким образом, после 0,5 часа гидратации вне зависимости от исследуемого состава начинается индукционный период, характеризуемый замедлением процессов взаимодействия частиц цумента с водой. Необходимо отметить, что у составов с использованием ПГД падение температуры происходит несколько медленнее, чем у контрольного образца (рис. 4). Это обусловлено тем, что в этих образцах реакции гидратации продолжают протекать, и тем они интенсивнее, чем дольше проходила предварительная гидратация.

Сравнение можно произвести по коэффициенту k, определяемому как тангенс угла наклона апроксимирующей прямой. Для контрольного образца этот коэффициент равен – 0,15⋅10-2, а для ПГД2-10%, ПГД4-10% и ПГД6-10% – 0,09⋅10-2, – 0,07⋅10-2 и – 0,05⋅10-2соответственно.

Рисунок 4 – Увеличенный фрагмент графика изменения относительного показателя тепловыделения образцов от времени твердения

В дальнейшем образцы с добавлением ПГД показали более интенсивное тепловыделение, которое характеризовалось достижением более высокой температуры и смещением второго по величине температурного пика на более ранний период времени. Смещение пика для ПГД2-10% составило 1,5 часа, для ПГД4-10% – 2,4 часа и для ПГД6-10% – 2,5 часа (рис.3).

Увеличение тепловыделения обычно свидетельствует об ускорении гидратации и в то же время это приводит к ускорению схватывания [1]. Этот факт необходимо, несомненно, учитывать при проектировании бетонных и растворных смесей с применением предварительно гидратированной добавки цемента. Изменение показателей тепловыделения позволяют говорить об изменении в динамике роста прочности [10], а также о сокращении сроков схватывания и ускорении набора прочности [11,12].

Изменение свойств цементного теста при введении предварительно гидратированной цементной суспензии приведены в табл. 2. В графах прочности на сжатие в числителе представлен показатель в МПа, а в знаменателе отношение показателя исследуемого состава к контрольному в процентах.

Таблица 2 – Изменение свойств цементного теста при применении ПГД

|

Состав |

Начало схватывания, мин |

Конец схватывания, мин |

Прочность на сжатие через 7 суток, МПа |

Прочность на сжатие через 14 суток, МПа |

Прочность на сжатие через 28 суток, МПа |

|

К |

195 |

315 |

69,94/100% |

73,08/100% |

77,91/100% |

|

ПГД2 10% |

175 |

270 |

72,42/104% |

75,47/103% |

78,63/101% |

|

ПГД4 10% |

135 |

195 |

74,89/107% |

77,86/107% |

79,35/102% |

|

ПГД6 10% |

155 |

180 |

77,37/111% |

80,25/110% |

80,07/103% |

Как видно из представленных данных предварительно гидратированная добавка цемента ускоряет процессы потери подвижности цементной паста, что приводит к сокращению сроков схватывания. Это обусловлено ускоренным развитием коагуляционной и кристаллизационной структуры цементного теста, что сопровождается приростом прочности на сжатие. Так прирост прочности через 7 и 14 суток фиксируется на 3 – 11%, а в 28 суток лишь на 1 – 3%, что свидетельствует о влиянии ПГД на начальных стадиях структурообразования и набора прочности образцами.

Заключение.

Изучено влияние предварительно гидратированной суспензии (ПГД) в количестве 10% с продолжительностью предварительной гидратации 2, 4 и 6 часов на тепловыделение цементной пасты. Установлено, что добавка ПГД приводит к интенсификации тепловыделения, что фиксируется смещеним пика тепловыделения на 1,5, 2,4, 2,5 часа раньше контрольного.

Введение добавки ПГД2-10%, ПГД4-10% и ПГД6-10% оказывает влияние на гидратацию цемента, и, следовательно, модифицирует свойства цементной пасты и приводит к ускорению гидратации, схватывания и твердения цементной пасты за счет более интенсивного протекания коагуляционных процессов в цементной пасте с меньшим индукционным периодом, чем у контрольного цемента.

1. Аяпов У.А., Бутт Ю.М. Твердение вяжущих с добав-ками интенсификаторами. Алма Ата: «Наука» КазССР, 1978. 256 с.

2. Самченко С.В. Формирование и генезис структуры цементного камня / Монография – М.: Московский госу-дарственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. – 284 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49874

3. Фомина Н.Н., Кебедов М.Б. Применение методов калориметрии в исследовании процессов гидратации порт-ландцемента // Техническое регулирование в транспортном строитиельстве. 2016. Т. 1, № 15. С. 26–28.

4. Лотов В.А. О взаимодействии частиц цемента с во-дой или вариант механизма процессов гидратации и твер-дения цемента // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329, № 1. С. 99–110.

5. Бутакова, М.Д. Влияние добавок на тепловыделение цементов / М.Д. Бутакова, Р.Ф. Галяув, А.С. Сарта- ков // Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». – 2016. – Т. 16, № 4. – С. 38–41. DOI:https://doi.org/10.14529/build160407

6. Пашковский П.С., Пефитбай Г.И., Галухин Н.А. Влияние тепловыделения цементных материалов на кине-тику ранней прочности взрывоустойчивой перемычки // Научный вестник НИИГД «Респиратор». 2019. Т. 1, № 56. С. 47–56.

7. Несветаев Г.В., Та Ван Фан. Тепловыделение при гидратации и предел прочности цементного камня // Ин-тернет-журнал «Науковедение». 2013. № 3. С. 1–5.

8. Bullard J.W. Mechanisms of cement hydration // Cem. Concr. Res. Elsevier B.V., 2011. Т. 41, № 12. С. 1208–1223.

9. Scrivener K.L., Juilland P., Monteiro P.J.M. Advances in understanding hydration of Portland cement // Cem. Concr. Res. Elsevier Ltd, 2015. Т. 78. С. 38–56.

10. Адамцевич А.О., Пашкевич С.А., Пустовгар А.П. Использование калориметрии для прогнозирования роста прочности цементных систем ускоренного твердения // Инженерно-Строительный Журнал. 2013. Т. 3 (38). С. 36–42.

11. Самченко С.В., Егоров Е.С. Влияние ультрадис-персной добавки из предварительно гидратированного це-мента на свойства цементной пасты // Техника и технология силикатов. 2019. Т. 26, № 2. С. 52–57.

12. Красникова Н.М., Морозов Н.М., Казанцева А.С. О возможности использования шлама переработки бетонных отходов // Известия КГАСУ. 2015. Т. 3, № 33. С. 121–126.